|

Shred

Masterのケース穴開けと同時にLittle Guv'norも穴開けすることにした。ケースはハモンドの1590B。このサイズは3個目なので、寸法取りは前回のを参考にした。ただ今回はツマミが2つなので、ちょっと下側へずらした。 Shred

Masterのケース穴開けと同時にLittle Guv'norも穴開けすることにした。ケースはハモンドの1590B。このサイズは3個目なので、寸法取りは前回のを参考にした。ただ今回はツマミが2つなので、ちょっと下側へずらした。

ハモンド社の製品はやっぱ良い。ネジも2本余分に付いて来る。→

写真で判るだろうか?同じケースを使うなら参考にして欲しい。ちょっと注意は、フットスイッチが下側から30mm取っているが、電池収納がギリギリだった。前回2つは余裕だったのに、ちょっとした手加減の誤差で入らなくなる可能性がある。なので、フットスイッチは下側32mmにしたほうが良い。

採寸してマーカーしたら、センターポンチを打っておく。次に穴開けだが、松美庵のクセとして、最初に全ての穴を2〜3mmで開けてしまう。いきなり大きいドリルの刃を当てて、寸法が狂うのを防ぐためだ。

一番小さな穴から寸法を合わせていく。今回はON/OFF用のLED。これは3mmだった。次に小さいのは可変抵抗(7.5mm)。この辺でまた残りの穴を開け広げておく。その次に小さいのはジャックだ。普通は10mmで丁度良いのだが、今回はクリフ製のを買ったので、ちょっと大きめなのが必要。ジャック、フットスイッチ、ACアダプタージャックを10mmで広げる。うちのドリルは10mmまでなので、これ以降はリーマーで広げることになる。現物合わせで、それぞれ穴を広げる。 一番小さな穴から寸法を合わせていく。今回はON/OFF用のLED。これは3mmだった。次に小さいのは可変抵抗(7.5mm)。この辺でまた残りの穴を開け広げておく。その次に小さいのはジャックだ。普通は10mmで丁度良いのだが、今回はクリフ製のを買ったので、ちょっと大きめなのが必要。ジャック、フットスイッチ、ACアダプタージャックを10mmで広げる。うちのドリルは10mmまでなので、これ以降はリーマーで広げることになる。現物合わせで、それぞれ穴を広げる。

穴開け終了→

除光液でマーカーを消して、各部品の組込みを確認する。

ここで問題発生!クリフ社のジャックはもっと分厚いケースじゃないとしっかり付かないことがわかった。あ〜、2セット買ったのにー。仕方ないので、スイッチクラフト社の物を使用。穴が大きすぎるかと思ったら、止め口が2段階になっていて、むしろリーマーでちょっと広げて丁度良くなった。 ここで問題発生!クリフ社のジャックはもっと分厚いケースじゃないとしっかり付かないことがわかった。あ〜、2セット買ったのにー。仕方ないので、スイッチクラフト社の物を使用。穴が大きすぎるかと思ったら、止め口が2段階になっていて、むしろリーマーでちょっと広げて丁度良くなった。

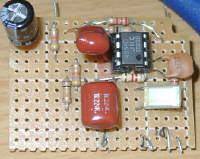

←写真のように部品を付けて行き、基板のサイズを決める。ケースの高さから、ジャックよりも上側にしか基板は収納できない。ユニバーサル基板を半分にして、ネジ穴を避けるために角をカットする。この基板スペースの回路しか、1590Bには組み込めないのである。

さて、いよいよ基板の製作だ。おっとShred Masterの製作が先じゃないの?。そうなんです、昨日のShred Master基板製作でかなり精魂尽き果てた松美庵は、本日気力が無いの でした。で、Little Guv'norのパーツリストに沿って集めてたら、何となく全て揃っちゃった。(オペアンプは4558だけど)なので、先にLittle Guv'nor作っちゃおうってことになった。 でした。で、Little Guv'norのパーツリストに沿って集めてたら、何となく全て揃っちゃった。(オペアンプは4558だけど)なので、先にLittle Guv'nor作っちゃおうってことになった。

基板製作は回路が単純なので、楽に収まるはずである。でも一応GeneralGuitarGadgets内Guv'norのPCBレイアウト等を参考に効率よく組み込み配線していく。 基板製作は回路が単純なので、楽に収まるはずである。でも一応GeneralGuitarGadgets内Guv'norのPCBレイアウト等を参考に効率よく組み込み配線していく。

基板の高さは22mm程度までしか収納できないので、背の高いコンデンサ等は寝かす前提でレイアウ トする。松美庵は基板の下側に外部パーツの配線が来るようにレイアウトした。 トする。松美庵は基板の下側に外部パーツの配線が来るようにレイアウトした。

基板も難なく完成し、9Vや4.5Vが来ているかをテスターで確認した。外部パーツもしっかりネジ止めして、あとは配線するだけだ。

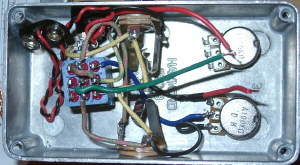

先に基板以外の配線をしておく。今回も入出力関連はWEのビンテージ単線。なぜ入出力だけかと言うと、単線でかなり古いせいか、すぐ折れてしまう。なので、入出力の動かさない部分だけにしか実際は使えないのだ。

その他可変抵抗や基板へ行く線は3mmの撚り線。ひとつひとつにちゃんと熱圧縮チューブを付けて置く。 その他可変抵抗や基板へ行く線は3mmの撚り線。ひとつひとつにちゃんと熱圧縮チューブを付けて置く。

配線はこちらを参考にして欲しい。基板より上側でのスイッチ関連を参考に。LEDへ行く抵抗だが松美庵は4.7KΩにして基板に収めている、普通のLEDだとこれでもちょっと暗い。

下準備が整ったところで、基板の端から配線していく。動いても他と接触しないようにしっかりと熱圧縮チューブで絶縁する。 一応完成。さぁ、音出しだ! 一応完成。さぁ、音出しだ!

アレレ?音が出ない!やっぱなぁー、大抵は一発じゃ音が出ないんだよねー。

気を取り直して、テスターで確認。 気を取り直して、テスターで確認。

原因はすぐに見つかった。アースが行き渡っていなかった。要するに途中で断線してた。その他はOK、ちゃんと音が出たー!

ツマミを取り付けて、裏蓋にサインしてから、透明テープで絶縁。

とりあえずエフェクターを自作すると、このように処理している。正しいかどうかは判らない(^_^;)。 とりあえずエフェクターを自作すると、このように処理している。正しいかどうかは判らない(^_^;)。

なんかランドグラフみたいでカッコ付け過ぎ?

でもペイントも無しで文字も手書きだもんなぁー。今度レタリングしてみようかなー。

ということで、結構軽く完成しました!

|