|

さて準備も整ったので製作に取り掛かろう。今回はなるべく手持ちパーツを使うことを前提にする。何も統一性の無いムチャクチャなパーツを使うので、予めお断りしておく(^_^;)。

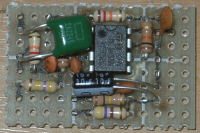

はい〜、右写真を見てもらえば判る通り、良くこんなにデカいコンデンサが収まったなぁって感じです。なので、基板には何もマーキングしないで、レイアウトをパソコン画面で表示しながら、その場でいろいろと変更し組み立てた。 はい〜、右写真を見てもらえば判る通り、良くこんなにデカいコンデンサが収まったなぁって感じです。なので、基板には何もマーキングしないで、レイアウトをパソコン画面で表示しながら、その場でいろいろと変更し組み立てた。

そんな配線だったので、予備テストでは一発で鳴らなかった。アースの取り回しを勘違いしていたのだ。ま、すぐに原因が判ったので5分程度で解決。だがその後音は鳴ったがブーンと言ってるだけ(ーー;)。これはハンダのカスでショートしていた。こちらも原因がすぐに判り即解決!

ということでケースへの組み込み。またまた今回は手持ちパーツ利用ということで、Park

Driveのケースを使うことにした。 ということでケースへの組み込み。またまた今回は手持ちパーツ利用ということで、Park

Driveのケースを使うことにした。

ちょうど6ノブだし、スイッチ付ける余裕もある。

フットスイッチも6Pしか手持ちが無かったので「これでいいや!」です(^_^;)。トゥルーバイパスにしてLED点灯は無し。どちらにしてもこの手のドライヴはONのままで使うことばかりだし...

線材は全てベルデンに付け替えた。

ということでバシバシ配線していったら、右写真のようになった(^_^;)。

前回製作のランドグラフが知り合いの依頼品の為、ある程度丁寧に作っていたのだが、その反動か!見ての通り作り手側の都合だけでてきと〜な配線となった。

レイアウトとは逆さまに付けている。で、メンテナンスしやすいように手前に起こせるようにしてある。

そして、音出し。「おぉDRP-1の音じゃ〜」と喜んでいたら、BASSツマミの反応が無い(~_~;)。

まずは可変抵抗の確認。一応抵抗値は可変しているからOK。次に回路図を見ながら原因を探る...接触不良も無いみたいだし原因が判らない。時間も無いのでとりあえず放置!

翌日、ダメ元で可変抵抗を取り替えてみた。あらま、素直に反応し可変してくれるではないか。結局は可変抵抗の不良だったのだ。テスターで測ったら正常だったのに...

とりあえず結果オーライということで完成! とりあえず結果オーライということで完成!

ノブもPark Driveの物を使用。一応Parkアンプから取ったノブなので、Marshall繋がりかな...

MOD1

トグルスイッチにON-ON-ONを使って、真ん中にすると「R3抵抗をパスしてLEDは繋がない」モードにした。

このモード、グンっとゲインが上がり、音はシャリっとする。

配線としては何も変えていない。ON-ON-ONの構造が判る方ならすぐに思い付くはず。真ん中のON時は接触が互い違いになるのを利用して、R3のショートはそのままでLEDは切り離すようにした。

MOD2

完成後、試しに15Vを突っ込んでみた。実はこれを想定して、電解コンデンサの耐圧を最初から25V以上にしておいたのだ。

15Vでの音は実に良い!歪みがクリアになり、音に腰が出て硬い音になった。従って、電源昇圧化決定!

今回は初めて1044を使って昇圧基板を作ってみた。

9V電池を17Vに昇圧という別ページにして解説したので、参考にしていただきたい。 今回は初めて1044を使って昇圧基板を作ってみた。

9V電池を17Vに昇圧という別ページにして解説したので、参考にしていただきたい。

左写真のようにDCジャックへリード線を直付けして固定した。一応昇圧前の音も尊重したいので切り替えスイッチを付けておいた。

MOD3

MODってほどでも無いのだが、可変抵抗のカーブを自分用に変更してみた。

元々は素人工作員さんからのメールで「ラインアウトはBかCが良いのでは?」ということからだ。

完成し使い込んでみると確かにカーブを変えたくなる。しかし、これだけいろんな歪みが出せるドライヴだと一概には言えない。

そこである法則を考えてみた。

2時方向より上を多用するツマミはBかCが良い。

11時方向より下を多用するツマミはAが良い。

おそらく使う人によって違うし、歪みの好みによって大分違ってくると思う。 おそらく使う人によって違うし、歪みの好みによって大分違ってくると思う。

松美庵の使い方だと、Preamp VolumeはBかCが良いと判断し、とりあえずBにしてみた。欲を言えばCカーブの方が使いやすそう。けど、ノブも代えなければならなくなるのでBで我慢。

そしてLineout VolumeはAのままが良いと判断した。これは素人工作員さんとは逆ですね。いろいろと使い込んでみたら、ほとんど9時方向ぐらいで前後することが多かった。

その他は回路図通りのカーブで問題無く使えているのでそのままにした。やはり主にVolume関係の3つを好みに代えた方が良いと思う。

主なMODも終わり完成。メイン基板には絶縁用のビニールを付け、電池もジャックに接触しないように紙で絶縁した。

2006.11.07

ラインアウト増設

プリ部だけ作って音に満足していたのだが、せっかくパーツも集めたことだしラインアウトを増設することにした。と言ってもスペース的にかなりキツキツ。いろいろと考えたのち、電池を縦収納にすれば何とか基板とジャックが収まることに気が付いた。

早速基盤作り。ユニバーサル基板では12x8穴でOK。部品点数も少なく簡単そうなので、MC1458はソケットを使わず直付けした。 早速基盤作り。ユニバーサル基板では12x8穴でOK。部品点数も少なく簡単そうなので、MC1458はソケットを使わず直付けした。

スペースと高さを抑える為に容量の小さいコンデンサはセラミックを使い、0.22uFはプリ部と同じ積層メタライズド・フィルムを用意した。

電解コンデンサも出力部に使っていて電圧には関係なさそうなので、耐圧16Vの小さい物を使用し、更に寝かせてようやく小さい基盤が出来上がった。

基板の固定はラインアウト・ジャックにリード線を直付けして固定。基板の裏側等接触しそうなところをホットボンドで絶縁。コンデンサの曲げた足も危なっかしいので一応ホットボンドしておいた。 基板の固定はラインアウト・ジャックにリード線を直付けして固定。基板の裏側等接触しそうなところをホットボンドで絶縁。コンデンサの曲げた足も危なっかしいので一応ホットボンドしておいた。

すでにお気付きの方も居るでしょうが、ラインアウト部のBIASは回路図では独立してちゃんと4.5Vを作っている。しかし、同じような回路を2個作るのも無駄だし、基板のスペースも無い。

なので、予めレイアウトを描いて頂く時点で素人工作員さんと相談し、BIASはプリ基板から引っ張ってくることにしていた。

だが、多少の不安もあった、コンデンサの容量とか違うしね。でも完成し音を出して確認したが何も弊害は無かった。これといったノイズも無く、何も問題なしで鳴ってくれた。

右写真をご覧の通り、もうキツキツで余裕が無い(~_~;)。電池も交換するたびに線をまとめてスペースを空けないと入らない状態。タイラップでまとめれば良いのかな。

これで完成でしょう!

2006.11.12

次へ

|