|

さて準備からだいぶ時が過ぎてしまったが、まだまだ冬休みに間に合いますね。パーツが足りなくて中断していて、その間にPMG

BUF E945を作ってたもんだから遅くなりました。

まずは今回のモディファイから説明しよう(ヤッターマン風)。前回のShred

Masterで嫌になるほど改造した。その中で気に入った音とオリジナルの音を簡単に出せるようなモディファイを目指した。

まずはクリッピング・ダイオード切り替えでの気に入ったモード。このページでの説明でゲルマダイオードの1N60を8本使った「Mellow

mode」がハイゲインでもローゲインでも太い音がするので、欠かせない。それとローゲインでは1N4148を4本使った「Blues

mode」が良い。

次に、やはりゲインを下げると音がコモる。そこでまずはマーシャル系の定番改造「DRIVEポットの2と3番を繋ぐ」を行った。これやらないとDRIVEフルからちょっと下げただけでガクンとゲインが下がり音がコモる。はたしてオリジナルはどうなのだろうか?

それをやってもポットの半分以下にするとまだ音がコモる。なので前回行ったゲインポットの追加をしようと思ったが、ケース上のスペースが無い、そこで考えたのが4接点のスライドスイッチを買ってあったので、その4段階の中でクリップ・ダイオードとゲインをプリセットしてしまおうと考えた。スライドスイッチならケースに収まる。

ということでまたまた試練のケース穴あけ作業を行ったのだった(>_<)。 ということでまたまた試練のケース穴あけ作業を行ったのだった(>_<)。

いやしかし、2回目となるとまずまずうまく行くもんだ。今回は何も修正せず一発でピッタリ入った。(前回の失敗ランドグラフ参照) いやしかし、2回目となるとまずまずうまく行くもんだ。今回は何も修正せず一発でピッタリ入った。(前回の失敗ランドグラフ参照)

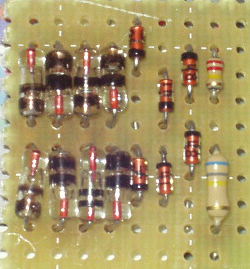

←基板もゴリさんプリント基板のおかげですぐに完成。コンデンサーは全てセラミックにした。0.22uFの大きいのだけ積層セラミック。

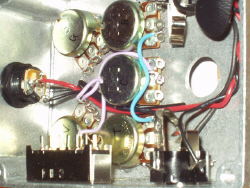

とりあえず各パーツをケースに取り付けてみた。フットスイッチ9Pが在庫切れてたので、DPDTを仮に付けている。

ポットその他に基板以外の配線をしてしまう。→ ポットその他に基板以外の配線をしてしまう。→

あとゴリさんが基板に組み込むのを忘れていた整流ダイオードをDCジャックに直付け。ただ、これは回路図とはちょっと違う。回路図ではダイオードが直列に入っているが、ここでは並列。直列だと逆挿し防止と共に電圧を若干下げているので、多少だが音は変わってくると思われる。

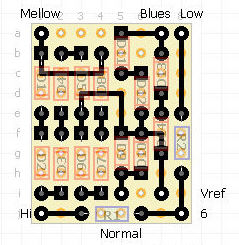

さていよいよ基板やMOD部をケースに組み込むのだが、MOD部はダイオードが合計14本と多いので独立した基板を作った。また配線も複雑になるのでレイアウトも描いてみた。 さていよいよ基板やMOD部をケースに組み込むのだが、MOD部はダイオードが合計14本と多いので独立した基板を作った。また配線も複雑になるのでレイアウトも描いてみた。

配線パターンが見辛いと思うので、パターンを強調した図も載せておく。4段のスライドスイッチはギャレットさんで買ったのだが、テスターで見てみたら完全な2回路4接点でロータリースイッチと同じような配線ができる。

ちょっと配線が複雑で線の取り回しもゴチャゴチャになるので、初心者の方でこの図を見て判らないようならやらない方が良いかもしれない。

←出来上がったサブ基板と裏側をホットボンドで絶縁→ ←出来上がったサブ基板と裏側をホットボンドで絶縁→

中身を説明すると、ノーマル・モードはそのまま1N4148を2本でゲインもそのまま。次にブルース・モード、1N4148を4本にしてゲインを下げている。回路図上R16を220kに下げたのだ。メロー・モードは1N60を8本使って更にゲインを同じように下げている。最後のファット・モードでは1N60を8本、ゲインをオリジナル通りの680kに戻している。各ダイオードの配置等は前回のページを参照していただきたい。

それでようやく出来上がったのが、こちらの写真。 それでようやく出来上がったのが、こちらの写真。

薄い基板とは言え2段重ねはかなりキツかった。ケースのフタを閉めるのにちょっと強引に押し込まないとならない(~_~;)。

本当はもっと計画的にDCジャックを左にずらして、サブ基板を立てるとかすれば簡単に収まったのかもしれない(^_^;)。

見ての通りポットとスライドスイッチは楽勝に重ねられるのでケースレイアウトの幅が広がったように思う。

しかし今回もまたケース内がゴチャゴチャしてしまった...

2006.12.17

次へ

|