|

ずっと前に市場から無くならないうちに、とTA7136(オペアンプ)を買っておいた。案の定現在では中々入手しづらい状況になっているようだ。TA7136と言えば初期型のDS−1だが、タイミング良く素人工作員さんがプリント基板を作ってくれるとのことで、早速注文したのだった。 ずっと前に市場から無くならないうちに、とTA7136(オペアンプ)を買っておいた。案の定現在では中々入手しづらい状況になっているようだ。TA7136と言えば初期型のDS−1だが、タイミング良く素人工作員さんがプリント基板を作ってくれるとのことで、早速注文したのだった。

すでに素人工作員さんが「みんなの自慢楽器紹介」でDS-1を投稿してくれている。なので資料関係は全て揃っている。今回、松美庵が作りたいので部品表だけ追加させていただいた。

さて、基板と一緒にお願いしておいた2SC732というトランジスタが届き、どのケースに入れようかと迷ったが、素人工作員さんがMXRサイズなので松美庵はタカチのケースを使うことにした。 さて、基板と一緒にお願いしておいた2SC732というトランジスタが届き、どのケースに入れようかと迷ったが、素人工作員さんがMXRサイズなので松美庵はタカチのケースを使うことにした。

本来MXRサイズ用に作られた基盤なので、タカチのケースだと長さがきつい。しかし、松美庵お得意のジャックとフットスイッチを横一列に並べる方法でクリアできた。やり方はFuzzFactoryのページに詳しいのでここでは割愛する。

回路の定数は素人工作員さんが作った通りにした。これは松美庵もそれなりに調べてみたのだが、ここに紹介している回路図よりも更に初期型があるらしい(踏んでいる時だけLEDが点灯するタイプ)。その辺は素人工作員さんも参考にした楽器・オーディオ研究室さんの新旧比較と改造に詳しく載っている。

最初期型のオペアンプはTA7136Pで、トランジスタが2SC900だそうだ。2SC900は楽器・オーディオ研究室さんでは諦めていたが、探してみたらGINGA

DROPSさんにある。

更に入力段のコンデンサと抵抗が違うので、この部分だけを定数変更したようだ。まだ今回行っていない部分も多少残されているので、後々検証してみたいところだ。

パーツ集めだが、基板は売買&交換BBSで素人工作員さんから譲ってもらうことが出来る。(現在、基板作成は行っておりません)次にTA7136と2SC732

or 2SC900はGINGA

DROPSさんにある。その他は普通の部品なのでどこでも入手できる。以外にも250pFのセラコンが無かった。250pFは現在では作っていない値らしく、国産では無いそうだ。しかし、探してみたらタッキーパーツさんに有った!

パーツが揃ったらいよいよ基板の製作だ。今回のICは横一列7pinなので、ICソケットは売っていない。なので、14pinのソケットを半分に切って利用した。カッターで何回も切り込みを入れれば難なく切れる。 パーツが揃ったらいよいよ基板の製作だ。今回のICは横一列7pinなので、ICソケットは売っていない。なので、14pinのソケットを半分に切って利用した。カッターで何回も切り込みを入れれば難なく切れる。

基板は背の低いパーツから付けていくのがセオリーらしい。ひとまず 抵抗から付け始めてみた。レイアウト図を拡大して見ながらどんどん抵抗を差し込んでいき、10本ぐらいになったらハンダ付けし、余ったリード線を切る、といういたって単純で判り易い作業だ。やっぱプリント基板だとほんとに作り易い。 抵抗から付け始めてみた。レイアウト図を拡大して見ながらどんどん抵抗を差し込んでいき、10本ぐらいになったらハンダ付けし、余ったリード線を切る、といういたって単純で判り易い作業だ。やっぱプリント基板だとほんとに作り易い。

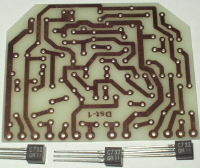

←抵抗とダイオードを付け終わったところ。有りあわせ部品なので、いろんな種類が混ざってる(^^ゞ

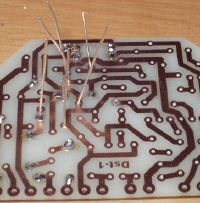

←その他のパーツを付けて出来上がり!松美庵は電解コンデンサを先に付け、しっかりと立てられるようにして作業した。単純にレイアウト図を見ながらの作業なので、1時間も掛からないで基板製作は終わった。 ←その他のパーツを付けて出来上がり!松美庵は電解コンデンサを先に付け、しっかりと立てられるようにして作業した。単純にレイアウト図を見ながらの作業なので、1時間も掛からないで基板製作は終わった。

普段、ユニバーサル基板だと配線や次のパーツの配置等を考えながらの作業なので、ものすご〜く時間が掛かるが、今回のようにプリント基板だと次元が違うぐらい楽に出来て速い。基板を作ってくれた素人工作員さんに感謝である。

ケース穴あけ状況の写真を撮り忘れ ケース穴あけ状況の写真を撮り忘れ た(^_^;)、とりあえずケースの穴あけを参考にして欲しい。また、タカチのケースでは先ほど紹介したFuzzFactoryのページに詳しく書いてある。 た(^_^;)、とりあえずケースの穴あけを参考にして欲しい。また、タカチのケースでは先ほど紹介したFuzzFactoryのページに詳しく書いてある。

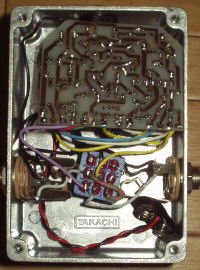

←基板以外の配線を全て済ませてから基板を取り付けるのが松美庵のやり方である。後々基板を起こせるように配線材には余裕を持たせる。

配線が全て終わり完成→

本当は基板を上向きにしたいのだが、DCジャックが出っ張っているので、この向きでしか基板は入らない。このまま蓋をするとショートする可能性があるので、蓋には透明ガムテープを貼って絶縁。 本当は基板を上向きにしたいのだが、DCジャックが出っ張っているので、この向きでしか基板は入らない。このまま蓋をするとショートする可能性があるので、蓋には透明ガムテープを貼って絶縁。

テストでも一発でOK!さすがプリント基板だから間違える訳ないか。

素人工作員さんからのプリント基板で作ったのはこれで2回目だけど(前回はOD-850)、基板を作るまでが大変なんでしょうねぇ、道具や材料揃えたりしてね。なので、完成したプリント基板があるということは、自作のおいしいところだけ味わうみたいな...(^^ゞそんなDS-1の製作でした。

ではレビューしてみましょう。

2005.12.30

|