歪み系ばかり作っている松美庵だが、遂に究極の歪み「真空管」に挑戦!普通「夏休み企画」というのは、ホームページを見ている方々が夏休みに作れるようにもっと前から掲載するのだが、こちらは営利目的ではないので、自分が夏休みの時に作ると言う、誠に勝手な企画なのだった(^_^;)。

Tube Driverとは? Tube Driverとは?

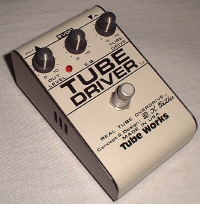

あまり詳しくは知らないけど、TubeWorksというメーカーからコンパクトチューブエフェクターとして発売されていた(まだ現行?)。それでどのような経緯でなったのか知らないが、BKバトラー版と4ノブの電源内蔵版、3ノブのACアダプター版やチャンドラーというメーカー(ブランド?)からも発売されていて、ひとくちにTube

Driverと言ってもいろいろあるようだ。

そして今回は9VのACアダプターで駆動する「3ノブ版」を作ってみる。やっぱ電源内蔵でトランスを用意したりするのは、まだやったことないし(^^ゞ、敷居が高いから...。 そして今回は9VのACアダプターで駆動する「3ノブ版」を作ってみる。やっぱ電源内蔵でトランスを用意したりするのは、まだやったことないし(^^ゞ、敷居が高いから...。

では回路図の準備から始めよう。General

Guitar Gadgetsさんに4ノブ版は載っている。しかし3ノブは中々見つからなかったが、ひとつだけあった。amzfxのSchematicsにあった。とりあえず情報源はこれだけ。でも、回路図のメモ書きに12Vにするとか、2.2uFを22uFにするとか書いてある。ならば12VのACアダプターを用意しよう!

早速ハードオフへ直行!2件目でやっと思い通りのアダプターが見つかった。12V800mAでプラグ形状も同じでセンターマイナス、とりあえずこのまま使えそう、210円。家に帰ってテスター当てたらちゃんと使えた。無負荷状態で15.8Vあった。これを探す時の注意はAC12Vを選ばないこと、必ずDC12Vを選ぶことだ。

800mAなので超余裕である..、密かに計画が生まれる...、そう!グヤのドライヴでもやったパワーサプライを内蔵して9Vの出力を作ってしまおう!

次に問題になるのはケースである。大きめなケースを用意すれば良いのだが、真空管ソケットを支える板を作らなければならない。いろいろと模索していたらr0r0さんが真空管FUZZを作っていて、掲示板でリクエストしたら写真を載せてくれた。長めのネジにスペーサーをかまして、ソケットを浮かしている。これはアイディアだ!これなら手軽に真空管を収められる、r0r0さんに感謝です。 次に問題になるのはケースである。大きめなケースを用意すれば良いのだが、真空管ソケットを支える板を作らなければならない。いろいろと模索していたらr0r0さんが真空管FUZZを作っていて、掲示板でリクエストしたら写真を載せてくれた。長めのネジにスペーサーをかまして、ソケットを浮かしている。これはアイディアだ!これなら手軽に真空管を収められる、r0r0さんに感謝です。

そこまで考えたのだが、ある日ヤフオクを見ていたらメタルモンスターのジャンクを見つけてしまった。ほぼ思い通りの価格でゲット!そうです、メタルモンスターのケースだけ使うんです!ついでにソケットや真空管も付いてくるしね。

このケースを使うにしてもノブの穴が余りますなぁ、と考えてるうちに、またまた計画が生まれる。そう!お気に入りのFat

Boostも内蔵しちゃおう!結局Tube Driver、Power Supply、Fat Boostと3in1のエフェクターを作ることになった(後にボツになります2006.12.24)。やっぱスタジオやライヴではエフェクターをシンプルにしたいからね〜、なるべく1個で済ませたいのですよ。

さて、今までのは構想編、具体的に準備に入りましょう。とりあえずTube

Driverだけの部品表を作ってみた。計算してみると以外に高い。ACアダプターとかをまともに買うと結構な価格になってしまった。作るより中古買った方が安いかもしれない(^_^;)。

パーツ集めだが、真空管以外は普通に揃うと思う。問題は真空管とソケットだ。松美庵は秋葉原ラジオデパート3Fの「サンエイ電機」さんで買った。また1Fの左側入り口から入る「キョードー」さんには特価の真空管も有り、12AU7を500円で買った。通信販売だとGarrettaudioさんで真空管もソケットも扱っていて、値段も秋葉原と変わらない。余談だが、27pのセラコンが見つからず、30pで代用した(^_^;)。

ということで早速ブレッドボードで回路を組んでみた。ゲインが高すぎるので、Gainポットは100kAにした。また、9Vと12Vの違いも試してみた。やはり12Vの方が歪み方が綺麗というか、クリアな感じがする。12Vと同時に2.2uFを22uFにしてみたが、違いは判らなかった。あと、Fat Boostとの組み合わせも試したが、中々うまくマッチしている。

では、いよいよ製作に取り掛かりましょう。

2005.08.13

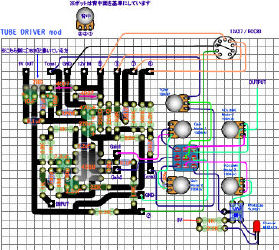

←えーのさんがPDFでレイアウト図を描いてくれました。「組込み」で行ったMODが全て組み込まれています。

えーのさんは以前松美庵が書いたレイアウトで作ったらしく、大変苦労なさったらしいです(~_~;)。

このレイアウト図のおかげでこれからはみなさん簡単に製作できることでしょう。

えーのさん、いつもありがとうございます、感謝いたします。

2006.12.24

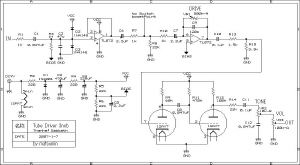

その後、Sabbathさんがお手持ちの本物を分解し解析してくれた。それを元に松美庵が回路図を書いてみた。Sabbathさんに感謝です<(_

_)>。 その後、Sabbathさんがお手持ちの本物を分解し解析してくれた。それを元に松美庵が回路図を書いてみた。Sabbathさんに感謝です<(_

_)>。

今まで使ってきたネット上の回路図とは微妙に違うのでご注意。

違う点は電源部のダイオードの位置、入力部C3がGNDに落ちていること、D2,D3が追加されたこと、R14(今までは2.2k)が22kになったことだ。

いずれも試してみたが、音にはさほど影響無かった。一応注意しておくが、左の回路図と上のレイアウト図は上記説明の通り違うことを了承いただきたい。

2007.02.02

次へ

|