| さていよいよ製作開始!。まずはユニバーサル基板を必要なだけにカットする。注意点はカットしすぎないように、大きめにしておいて、出来上がってから多少カットしても良い。カットはカッターで切り込みを入れてパチっと折る。さらにニッパーで細かく切る。

今回は部品点数が少ないので、とりあえず全ての部品を挿してみて配置を確認しよう。

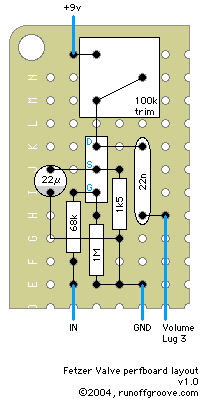

このレイアウトかPCB

layoutを参考にして配置してみる。松美庵はPCB

layoutの方を参考にした。

いずれのレイアウトも変更点としては、trimの部分が20KΩの抵抗になることだ。抵抗の片方はFETのD(ドレイン)に、もう片方は9Vに繋げる。

ここでお詫びだが、松美庵の手持ちで20KΩが無かった為、10KΩを2個直列している。みなさんは20KΩをひとつで良いので、その辺を差し替えて写真を見てほしい。

さらに今回は可変抵抗(ボリューム)に基板を直接取り付けてしまう予定なので、その辺も考えてレイアウトしよう。

そして配線ハンダ付け。ひとつひとつの部品を確認しながら配線していく。基板が小さく中々安定しないので、焦らず作業を進める。

配線の注意点はFETの向きと電解コンデンサのプラスマイナス。FETの向きはPCB

layoutの通りに配置すればOK。平らな方を上にして右側からGSDの順番だ。

電解コンデンサは、短い方の足がマイナスだ。本体側にも白いラインが入っていて「-」と書いてある。マイナスがGND(アース)へプラスをFETのS(ソース)へ繋げる。また電解コンデンサは背が高く、寝かさなければならないので、足の余裕を持ってハンダ付けする。

←この写真で解説しよう。 ←この写真で解説しよう。

基板の下側に2本の線が出ているが、向かって右がInput(入力)、左が9V。

また垂直に出ている線を可変抵抗へ直接配線する。右がアースで1番へ、左が3番へと繋ぐ。

右の写真を参考にしてレイアウトを考えてほしい。

基板と可変抵抗を繋ぐ前に、絶縁しなければならない。正しい方法か判らないが、松美庵はいつもセロテープを貼る。

基板と可変抵抗を繋ぐときはやりにくいので、左写真のような工具を使うと良い。可変抵抗を基板に対して多少起こし気味で付けるのがコツだ。

またまたお詫びだが、前ページ部品表の写真では可変抵抗のノブ部分がギザギザ無しのものだったが、今回はギターに内蔵することにしたので、ギザギザありの可変抵抗に変更した。(ギザギザが無いとギター純正のノブが入らない)

さらにギザギザ有りの可変抵抗の手持ちがBカーブしか無かったので、仕方なくBカーブにしている。みなさんはお店の在庫があればAカーブを購入して欲しい。

|