| 一年半ほど前に初めて真空管エフェクターTube Driverを作ったわけだが、その後、第二弾を作ろうとしても中々手を出せなかった。やはりケースや真空管ホルダの問題、電源の問題と超えなければならないことが多過ぎた。

そんな時、Tube Driverの記事を見て作ったと言うclethraさんが衝撃的な写真をBBSに載せてくれた。それは真空管ホルダを取り外し式にしてケース内スペースを確保するものだった。 そんな時、Tube Driverの記事を見て作ったと言うclethraさんが衝撃的な写真をBBSに載せてくれた。それは真空管ホルダを取り外し式にしてケース内スペースを確保するものだった。

多少説明すると、本来真空管を使う機器は真空管を取り外したりする為に、真空管の上部分にゆとりを持たせて引き抜けるようにするのがセオリーになっている。それを真空管ホルダごと脱着(or回転)可能にして、交換の時はホルダごとはずすという方式なのだった。それによってケース内スペースを大幅に節約することが出来る。しかもMXRサイズでのケースレイアウトまで考えているとのこと。

↑clethraさんのTubeDriver ↑clethraさんのTubeDriver

聞いたら、ホルダは溶接等駆使して自作したと言う...すごい!

早速頼み込んで送ってもらった。なんか、プロの仕事って感じ!→

ケースへの取り付け部分にはちゃんとタップが切ってあり、ネジも付けてくれた。本当ならばL字で良いのだろうけど、多少のシールドの意味も込めてこのような形になったと言う。

Tube Driver miniとは?

前置きが長かったが、ホルダを送ってもらったのをきっかけにMXRサイズのTube Driverを作ることにしたのである。今回は当然2チャンネル化はしないで、フットスイッチも無しというシンプルなものにしようと思う。

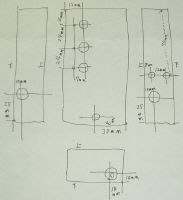

早速ケースレイアウトをパズルのようにして考えてみる。clethraさんが考案してくれたケースレイアウトを参考に、 早速ケースレイアウトをパズルのようにして考えてみる。clethraさんが考案してくれたケースレイアウトを参考に、 と言うかそのまんまになった(^^ゞ。いろいろと考えたのだがやっぱこれしかない。 と言うかそのまんまになった(^^ゞ。いろいろと考えたのだがやっぱこれしかない。

結果的にジャック3つが集中する場所にスイッチを付けなければならないので、どちらにしてもフットスイッチは踏みにくい。しかし、左図でのスイッチを少し左に寄せれば3PDTのフットスイッチも装着可能だ。

結局、有無を言わさずケースレイアウトから先に作ることになった(^^ゞ、これは初めてのパターンだ(~_~;)。ポットが並んでいる縦長のスペースに基板を押し込むしかない。

基板は横9穴 縦24穴で限界。とりあえずそれに合わせて、あ〜でもないこ〜でもないと基板レイアウトを考えてみた。

基板レイアウトではMOD回路図の「MOD1」「MOD2」の定数にしてある。

それと今回はオペアンプへ行く電源を回路図とは違う取り方をしている。回路図のままだと220Ωを2個通ってからオペアンプへ行くが、実測してみたら2V以上電圧が落ちてしまう。これを電源のINから直接オペアンプへ行き、そこからVRも取ってみた。そうすればオペアンプへの電圧が高くなるので、オペアンプ内部での歪みが抑えられて、真空管の素直な歪みがより前へ出てくるのではと期待している。

問題はノイズだけどね(^^ゞ、どうなるか完成してみなければわからない。

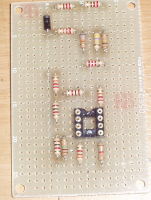

では製作に移ろう。背の低い抵抗やダイオードから付け始めるのがセオリーらしい、確かにこの方が作りやすいと最近感じている(^^ゞ。 では製作に移ろう。背の低い抵抗やダイオードから付け始めるのがセオリーらしい、確かにこの方が作りやすいと最近感じている(^^ゞ。

完成した基板→

すでにお気付きの方も居るだろうが、基板レイアウトでオペアンプの8番、7番に線の取り出し口があるのに、コンデンサで隠れてしまっている。これはこのコンデンサをソケットにする為の苦肉の策なのだった。

まず8番の横、12Vは予めジャンパー線で左上の12Vと繋いでおく。その後にC12の為のソケットを付ければOK。

問題なのはオペアンプ7番の横、「Drive2,3」の取り出し口だ。これはもう裏側から取っていただくしかない(^^ゞ。

もうひとつC7をソケット化しておいた。このC7とC12は前回で高音の調整に定数を変えた。今回はチャンネル切り替えも無いので、もうちょっといじってみようと思っている。

さてこれからが大変、組込みに移りましょう。

2006.12.30

次へ

|