|

だいぶ前にPhase45は作ったことがあったのだが、その時はFETマッチングの方法とかわからず、いまいち気に入らないで放置していた。で、リベンジだと思って素人工作員さんからプリント基板だけは譲ってもらってあった。 だいぶ前にPhase45は作ったことがあったのだが、その時はFETマッチングの方法とかわからず、いまいち気に入らないで放置していた。で、リベンジだと思って素人工作員さんからプリント基板だけは譲ってもらってあった。

掲示板でModifyの話題が出たので、これを機会に作ってみることにした。今回は最初からModifyすることを前提に製作していく。ノーマルのPhase45は素人工作員さんが「みんなのギターやエフェクター」で投稿してくれている。なのでノーマルの資料関係はそちらで全て揃っている。今回、松美庵が作りたいので部品表だけ追加させていただいた。

そして今回のModifyの元ネタはこちら。MOD1からMOD5まであり、回路図だけなので、具体的な配線のレイアウトを素人工作員さんが書いてくれた。

以上の資料があれば自作できると思う。Parts

LayoutとPCB Layoutは素人工作員さんが書いてくれた。いつも丁寧に書いてくれて感謝である。

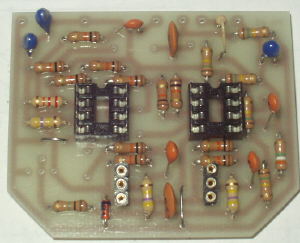

プリント基板なので、Parts

Layoutを見ながらパーツを取り付けていく。最初からModify目的だったのでModifyの通りに作っていった。が、しかし完成したと思ったら、肝心のフェイズ効果が全く出ないのだ???ノーマル音は出ているのに、フェイズの揺れが無い。これには参った!スイッチはキッチリエフェクト側に行っているのを確認し、電源やアースも確認、パーツひとつひとつの定数まで確認したが、原因が見つからない。仕方ないので一旦ノーマルに戻して(この場合「作って」だが..)みたが原因特定できず。 プリント基板なので、Parts

Layoutを見ながらパーツを取り付けていく。最初からModify目的だったのでModifyの通りに作っていった。が、しかし完成したと思ったら、肝心のフェイズ効果が全く出ないのだ???ノーマル音は出ているのに、フェイズの揺れが無い。これには参った!スイッチはキッチリエフェクト側に行っているのを確認し、電源やアースも確認、パーツひとつひとつの定数まで確認したが、原因が見つからない。仕方ないので一旦ノーマルに戻して(この場合「作って」だが..)みたが原因特定できず。

ひょんなはずみから基板とケースがショートしたときに「ショワッ」。あれ?アースか?テスターを充ててみるとちゃんとアースは繋がっている。でも念の為にアース線を配線しなおしてみた。あらま不思議、シュワシュワ揺れ始めたのである。結局、原因はアースの接触不良か?

ですので、みなさんも作るときはノーマル状態で動作確認してからModifyしていった方が確実です。

5日の間原因がわからず苦労したことは文章では言い表せない(-_-;)

気を取り直して、FETのマッチングについて別ページにまとめてみた。フェイザーの場合FETのマッチングは必ずやらなければならないらしい。そしてこのPhase45の基板はマッチングをやりやすいように、国産の2SK30用にプリント基板を作ってもらった。回路図に書いてある2N5458だと足の配置が違うので、この基板やレイアウトには合わないことに注意して欲しい。

ではMOD1からMOD5までを製作中の写真を織り交ぜながら解説していこう。

MOD1

松美庵もあまり良くわかっていないのだが、Phaseの一段目と二段目のコンデンサを10対1の比率にすることによって、ユニヴァイブ的な効果を 松美庵もあまり良くわかっていないのだが、Phaseの一段目と二段目のコンデンサを10対1の比率にすることによって、ユニヴァイブ的な効果を 出そうというものだ。 出そうというものだ。

Parts

Layoutを見ていただければ判るが、コンデンサ4個を空中配線しなければならない。右写真のようにコンデンサをくっつけて、真ん中から線を引き出す。当然接触部分には熱収縮チューブで絶縁しておく。

←そしてスイッチへの配線。

MOD2

これは揺れスピードをLEDの点滅で表示するものだ。松美庵はこのLEDのアース側をフットスイッチに連動させてエフェクトON/OFFインジケータと兼用した。ONの時に点滅なので、見辛いかもしれないが多少の消費電力への配慮(^^ゞ。 これは揺れスピードをLEDの点滅で表示するものだ。松美庵はこのLEDのアース側をフットスイッチに連動させてエフェクトON/OFFインジケータと兼用した。ONの時に点滅なので、見辛いかもしれないが多少の消費電力への配慮(^^ゞ。

MOD3

BIAS調整となっているが、本来は半固定抵抗250kで調整し固定するようになっている。しかしここを微妙に動かすことで音質がだいぶ変わる。それを細かく調整できるようにする為のMODだ。

回路図では47k抵抗に挟まれて100kポットになっている。これは双方に47kを入れて可変範囲を狭くし、ポットの値を小さくすることでより微妙な調整を可能とする目的である。

しかし松美庵が作った限りではこのセッティングではフェイズ効果は現れなかった。仕方ないのでポットを150kに交換してみた。すると右いっぱいに回してやっとシュワシュワ始まる。それではまだダメなので、Parts

Layout上のポット3番をアースにショートさせた。要するに47k抵抗をパスしたのである。これでようやくツマミで言う真ん中よりちょっと右よりでフェイズ効果が出るようになった。この件に関してはFETやICによって可変位置が変わってくるので各自微妙に調整していただきたい。

MOD4 MOD4

揺れのスピードを早くする為のMOD。回路図の説明では8.2kを並列にして4.1kのようなことが書かれているが、何故そこまで「4.1k」に拘るのかは不明。なので、ここでは軽く何も考えずに4.7kを入れることにした。

MOD5

原音とフェイズ音のミックスを調整できるようにするMOD。通常は真ん中固定なんだけど、可変できるようにする。フェイズ音のみにして微妙な音程の変化を楽しむとか、原音とのミックス具合を変えて薄くフェイズを掛けるとか、このポットひとつでいろいろな音が出せるようになる。

全てのMODをテストしながら配線して行ったのだが、MOD1の時に意外な発見をした。2つあるコンデンサの片方を繋がないと揺れの半分は無音になるのだ。これならトレモロみたいな効果が生まれるはず。

更にコンデンサの組み合わせでも音が変わることも発見!以上のことをスイッチで切り替えられるようにしたら面白いかもしれない...

ということでMOD1Plusは充分検討してから記事にいたします。

オペアンプ比較

TL072CP

とりあえずTonepadの指定通りのせいか、一番フェイザーらしい音がしている。無難にまとめるならこれが良いだろう。揺れのカーブも滑らかだし、バイアスでいろんな音が出せる。

JRC072D

TL072とほぼ同じ感触なのだが、音の広がり方と言うか位相の違い方がこちらの方が良い感じ。たぶん個体差なのかもしれないけど、結果オーライということでこれに決定。

JRC2043DD

バイアスツマミを右いっぱいにしないと揺れないので何とも評価出来ないのだが、揺れのカーブに丸みがあるように感じる。欠点は出力の高いピックアップだと歪んでしまうこと。

MC1458N

揺れのカーブが角ばっていて滑らかさがない。バイアスツマミは半分よりもちょっと右側なので、音質は多彩に変えられる。また低音のうねりが強いので、好みが分かれるところ。

JRC4558DD

揺れが一番強いのはコレ。TL072と似ているが、揺れが強いのでクドい感じがする。この辺も好みで別れるところ。バイアスツマミも真ん中あたり。

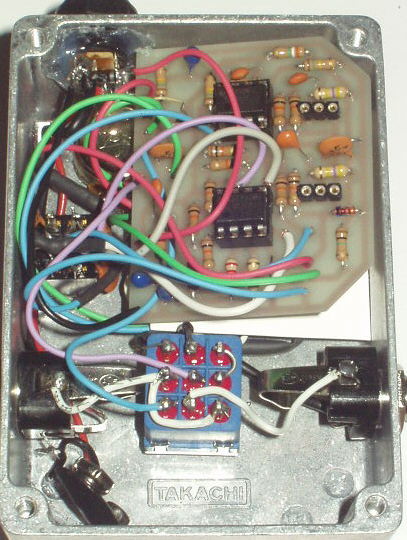

最後にケースレイアウトについてだが、トグルスイッチがどうしても出っ張るので、それに合わせてレイアウトを決めざるを得ない。いろいろと考えた結果、上写真のようになった。 最後にケースレイアウトについてだが、トグルスイッチがどうしても出っ張るので、それに合わせてレイアウトを決めざるを得ない。いろいろと考えた結果、上写真のようになった。

そして内部スペースの確保をする為にDCジャックを左写真のように出っ張らせ内側でホットボンドで接着した。苦肉の策である。実際出来上がってみると、そこまでする必要は無かったように思うが(^_^;)、内部配線の作業はやりやすかった。

では詳しくレビューしましょう。

2006.06.04

|