| さて、ケースの穴あけからだ。今回もタカチのケースを使い、Fuzz Factory等でお馴染になったスイッチとジャックを一列にした。この方法はFuzz Factoryページに詳しく書いたので参考にして欲しい。

またケースレイアウトはFuzz Factoryのレイアウトの下側のツマミを取っただけのものにした。

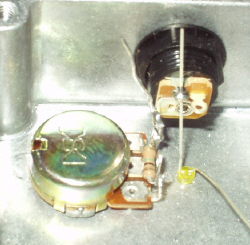

更に今回は可変抵抗がひとつだけなので、可変抵抗のストッパーが挿せる穴も開けて、グラ付き防止をしてみた。左写真参照。

ツマミは一個だし、レイアウトは決まっているのですぐに穴開け作業は完了し、内部配線に移った。

回路図の最初に出てくる1Mの抵抗は左写真のように可変抵抗へ直付けした。また、DCジャックが近くに有り、LEDも直付け、ついでに可変抵抗のGNDも直付けにした。左写真参照。 回路図の最初に出てくる1Mの抵抗は左写真のように可変抵抗へ直付けした。また、DCジャックが近くに有り、LEDも直付け、ついでに可変抵抗のGNDも直付けにした。左写真参照。

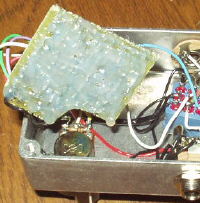

とりあえず、基板以外の配線を完了させる。→

入出力はベルデンの撚り線を使用。

基板からは2ミリの撚り線。熱対策が施してある配線材らしい。

音出しをしてみたら、Up側は正常にワウが掛かりOK! 音出しをしてみたら、Up側は正常にワウが掛かりOK!

Down側の掛かり方が薄い。ブレッドボードで試した時とは違っている。なので、とりあえず保留。レビューは直った後で。

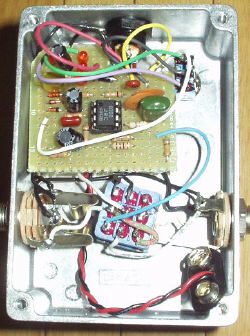

→ツマミひとつが大きくてデザイン的なバランスは悪いが、ツマミの位置を微妙に変えるだけでワウの掛かり方が結構変わってくる。なので、敢えて大きいツマミを付けて微妙な操作を出来るようにしてみた。

2005.10.17

いろいろと試した結果、当初R8を1Mにしていたのが原因だった。R8を470kに代えたらDown側もほどほどに掛かるようになり、とりあえず解決した。(製作ページ、回路図等訂正済み) いろいろと試した結果、当初R8を1Mにしていたのが原因だった。R8を470kに代えたらDown側もほどほどに掛かるようになり、とりあえず解決した。(製作ページ、回路図等訂正済み)

ただ、Up側に関して言えばR8は1Mの方が可変範囲は広くなる。どちらを取るかになってしまうが、拘る人はUp,Downの切り替えSWをDPDTにして抵抗値も切り替えるとより良くなると思う。

完成したので、基板の裏側をホットボンドで固めて絶縁対策して完了。

2005.10.18

次へ

|