|

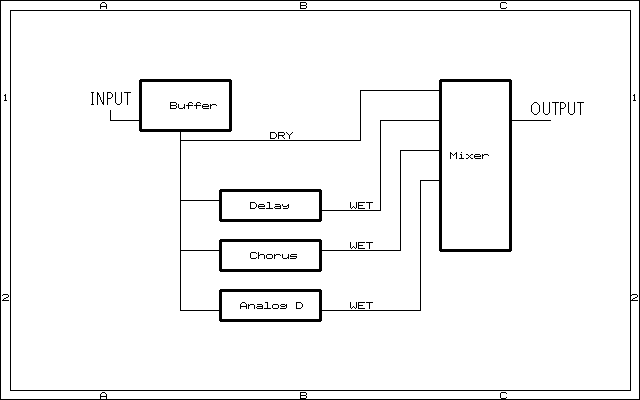

さていよいよ製作に入るのだが、まずは全体的な構想を説明しよう。右のブロックダイアグラムを見ていただきたい。クリックすると拡大する。 さていよいよ製作に入るのだが、まずは全体的な構想を説明しよう。右のブロックダイアグラムを見ていただきたい。クリックすると拡大する。

見たとおり並列である。普通は直列に数珠のように繋ぐのが一般的だが、空間系に限ってはこのような並列の繋ぎ方が可能だ。

多少説明すると、空間系のエフェクターと言うのは入力からバッファーを通り2分岐される。片方は原音のまま、もう片方は遅らせるとか揺らせるとかするエフェクト音になる。そして出力の直前に原音とエフェクト音をミックスし、もう一度バッファーを通って出力される。電子スイッチの場合、エフェクト全体ののON/OFFは先のエフェクト音をミックスするかしないかをスイッチしているだけである。従って原音は常に出ている。

もうお分かりでしょうが、今回のDimension BOXは上記の構造を3機種まとめて行うもので、PAとかのミキサーでは当たり前の繋ぎ方だ。

メリットとしては直列ではないので、原音に素直なエフェクト音をミックスできること。

通常の直列で例えばコーラス→ディレイと繋いだ場合、コーラス音がミックスされた音に更にディレイが掛かることになる。これはこれでも良いのだが、厳密に言えばコーラスで微妙に音程が変わったエフェクト音をディレイで遅らせる訳だから、微妙に音程の変わった順延音が返ってくる(エコー)ことになる。

まさかここまで聞き分けられる人は居ないと思われるが、コーラスのうねりが順延音によって反転してしまうことも考えられる。

メリット2としては、原音の変化(劣化)を最低限に抑えられる。直列にすると先の説明でわかるように、1個のエフェクターで2つのバッファーを通ることになる。もちろん原音もだ。このDimension

BOXに例えるなら、エフェクター3つなので、バッファーは6つになる。6つも通ればどこかで劣化してしまうのではないか?特にトニースミスは怪しい(^_^;)。並列に繋ぐとバッファーは2つだけ(原音)ということだ。トゥルーバイパスしても上記は解決しない、何故なら全てのエフェクトをONにした場合は原音もエフェクターの数x2のバッファーを通ることになるからだ。数もそうなのだが、自分で納得したバッファーを選べるのも並列にするメリットのひとつだ。

メリット3としては、ON/OFFスイッチを単純に出来る。トゥルーバイパスではないので、自作物ならDPDT、製品のノックダウンならそのまま電子スイッチが使える。

上記のことから今回の並列な繋ぎ方だと、非常にハイファイな(踏んづけの中では)エフェクターが出来上がる計算だ。ちなみに松美庵は、歪みからフェイザーまではローファイ、以降の空間系はハイファイが良いと考えている。だから空間系の後にアンプで歪ませることはしない。この辺は賛否両論あるので松美庵個人の好みだと思っていただきたい。

ここまでやったならステレオ出力にしたいところなのだが、松美庵の経験からアマチュアではステレオ出力できるような環境は滅多にない(^_^;)、実際過去に一度しかそのような経験は無い。なので、ここでは割り切ってモノラル出力にした。(現実問題もうケース内スペースが無いし(~_~;)

さて具体的な構想に移ろう(まだ構想編です(^_^;)。まず3つのエフェクター共に出力の高いギターだとバッファーの段階で歪んでいる。たぶんコンパクト・エフェクターの空間系はほとんどがそうだと思う。それを少しでも解消するために入力バッファーではゲインダウンしたい。なるべくエフェクト音を歪ませない為だ。そして出力ミキサーでゲインアップする。と同時に各エフェクター音を若干原音よりも出力を高く設定できるようにセッティングしたい。その辺はミキサー基板に半固定抵抗を付ける予定なので自由なセッティングが可能だ。

では実際の作業に移ろう。まず最初にやらなければならないことは、各エフェクターの原音を出ないようにすることだ。トニースミスはあまり使う人は居ないだろうが、メモ程度に記載しておく。

Rebote Delay 2.5

回路図上IC2aの左側24k抵抗を抜く。素人工作員さんのレイアウトで言うと、TL072の右の24k抵抗だ。ここには24kが2つあるので気を付けて、TL072のすぐ右が対象の抵抗だ。

Tony Smith CH-70

基板上4558Dの下側のジャンパ線を抜く。

Tony Smith DL-80 Tony Smith DL-80

基板上、R34=39k抵抗を抜く。

以上で原音をミックスせずエフェクト音だけになった。

入力バッファーはGGGのJFET

Bufferにてゲインダウンの改造をした。と言ってもOUTPUTに半固定抵抗を付けただけだが(^^ゞ。それと原音はゲインダウンする必要も無く、元の音量を判りやすくするため、半固定抵抗を通さないOUTを作った。 入力バッファーはGGGのJFET

Bufferにてゲインダウンの改造をした。と言ってもOUTPUTに半固定抵抗を付けただけだが(^^ゞ。それと原音はゲインダウンする必要も無く、元の音量を判りやすくするため、半固定抵抗を通さないOUTを作った。

出力側ミキサーもGGGのMini

Mixerにてゲインアップもできるように改造してみた。とりあえず余裕を持って4倍近く増幅できる。ミックス・ボリュームも半固定抵抗にし、ケースのフタを開けると調整できるようにした。 出力側ミキサーもGGGのMini

Mixerにてゲインアップもできるように改造してみた。とりあえず余裕を持って4倍近く増幅できる。ミックス・ボリュームも半固定抵抗にし、ケースのフタを開けると調整できるようにした。

いずれもブレッドボードで組んでみて、音質の劣化等テストして納得してから製作した。やはり製品に付いてくるバッファーよりも歪みが少なく音質劣化も無く結構良質なバッファーだ。 いずれもブレッドボードで組んでみて、音質の劣化等テストして納得してから製作した。やはり製品に付いてくるバッファーよりも歪みが少なく音質劣化も無く結構良質なバッファーだ。

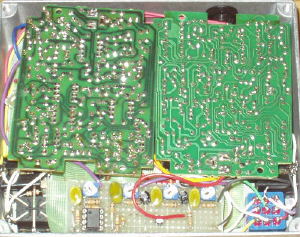

双方とも基板が出来たので、早速本体に組み込み。すでに3枚の基板でケース内はいっぱい(^_^;)、キツかった。

とりあえずは一発で音が出て完成となった。

2007.03.11

次へ

|