|

��������g�����v�����g��̐����Ƃ������Ƃ����A�������̓v�����g�������������Ƃ������i���Z���̍������������o���͗L��j�B�Ȃ̂ŁA�ق����o���҂��猩������}�j���A���Ƃ��Ċ������ׂ��A�f�l�H��������Ɏ�����J��Ԃ��A�������Ȃ�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B

��������́A�f�l�H����������ڂ������|�[�g���Ă��ꂽ�̂ŁA�o�g���^�b�`���܂��傤

-----�ȉ��A�ʐ^�ƕ��͂��f�l�H����������쐬���Ă���܂����B-----

�����R���{���[�V��������Ƃ������Ƃł��̂ŁA���i����Ă�����̍������Љ�����Ǝv���܂��B

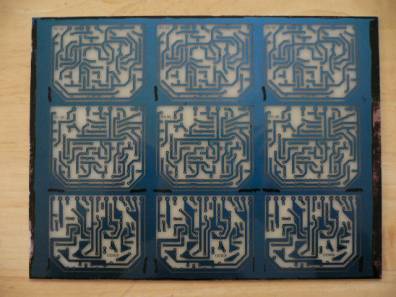

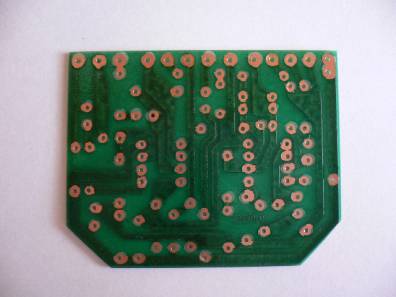

�܂��͂��łɏЉ�Ă���悤��PCB�p�^�[�������܂��B�C���X�g���[�^�[�Ƃ����\�t�g���g���ă��C�A�E�g�}�����̂ł����A���G�`�����o�ŕ`���A�܂����i�̔z�u������ɂ��炵����o����̂Ŋ������������̂ɖ𗧂��Ă��܂��B

���C�A�E�g�}���o������p�^�[����������o���A�����V�[�g�Ɉ�����ĕt���p�t�B���������܂��B

�������̊����x�ɍ��̂������ǂ��̂ł����A���Ŏg�p���Ă��銴����͐����܂Ƃ߂č�邽�߂�150�~200�T�C�Y�̊�������g�p���Ă��܂��B�T���n���g�ł�75�~100�T�C�Y�̊����������܂��̂ŁA������Ԃł���2�̃f�[�^�[��������A�K�v���������A�����������ɕ��ׂăZ�b�g����Ƃ������@������܂��B

�������ہAbmp��jpeg�̉摜�f�[�^�[�ɕϊ����Ă��܂��ƃp�^�[�����r���Ȃ��Ă��܂��̂ŁAPDF�̂܂܂̈���������߂��܂��B

��������]������܂�����A�����̃f�[�^�[���W�߂�PDF�t�@�C��������肵�܂��̂Ő\�����������B�Ⴆ�uOD-1��DS-1�̊����肽���̂�2�̃f�[�^�[����ׂ����̂��~�����v�݂����Ȋ����ŁB

�g�p���Ă���t�B�����́A�T���n���g�̃}�b�g�t�B�����iMF-302 200�~302mm�~2�� \347)�ł��B�����A���̃t�B�����̓C���N�W�F�b�g�v�����^�[�ł͈���ł��܂���B�T���n���g�ł��C���N�W�F�b�g�p�Ɂu�C���N�W�F�b�g�t�B�����iPF-3�@A4 3������ \1,680�j�v������܂��B������ƍ����ł���ˁB�Ȃ̂ŁAOHP�V�[�g�������߂��܂��B

�ȑO��OHP�V�[�g���g���Ă��܂����������Ȃ�܂����̂ŁA�T���n���g�̃t�B�������g���Ă��܂����AOHP�V�[�g��A4�T�C�Y20����1,000�~���ł����̂ŁA�܂�OHP�V�[�g�ɕς��悤���ƍl���Ă��܂��B

���Ȃ݂ɑf�l�H����g�p�̃v�����^�[�́AALPUS�d�C��MD-5500�Ƃ����M�]�ʃv�����^�[�ł��B

��������p�^�[�����m�F���A��Ă�����s���z�[��������A����ʂ̗��������}�W�b�N�ŏC�����Ă����܂��B

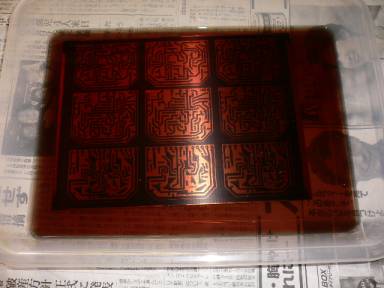

��PCB�p�^�[����������ɏĂ��t���܂��B ��PCB�p�^�[����������ɏĂ��t���܂��B

������̏�Ƀt�B�������Z�b�g���A�t�B�����̕����h�~�ɓ����̔i3�o���̉��r���g�p���Ă��܂��j���悹�N���b�v�ŌŒ肵���ɂ��Ă܂��B

�u�����ł��o���܂����A�V�C���ǂ����͓����ł���2�`3���ŏo���܂��B�����܂����O���ɔ������܂��̂ŁA���M�d���͕s�ł��B

���ł�Phase45��90���ꏏ�ɍ���Ă��܂��B�����܂͏��߂͐��̂ł�����������ƗΐF�ɕω����܂��B��̎��͂Ɍ���������悤�ɂ��Ă����A�Œ�p�N���b�v�����炵�ĐF�̕ω����m�F�o����̂ŁA���������̖ڈ��Əo���܂��B

��������T���n���g�̐��i�����m��Ȃ��̂ł����A�ގ��̓t�F�m�[��(1.6mm��)�C�K���X�G�|�L�V(1.6mm��)�C�K���X�R���|�W�b�g(1�o��)�ŃT�C�Y�͐���ނ���܂��B�ڍׂ��T���n���g���z�[���y�[�W�������������B

�܂��AICI�Ƃ������X��20%�����Œʔ̂���Ă��܂�

�ȑO�̓t�F�m�[�����g���Ă��܂������A�P�[�X�ɓ��ꂽ�Ƃ��̗��W�Ƃ̌��Ԃ������Ȃ�悤�ɃK���X�R���|�W�b�g(1�o��)���g���悤�ɂ��Ă��܂��B

�����ł����������ł��B��

�����p�^�[���������o�Ă��܂����A�����t�ɒЂ�������ɓ��������������n���o���܂��B�V���������t���Ɛ��n���o���̂ł����A����͎g�����Ă���t�Ȃ̂ŕω����ĐԂ��ۂ��Ȃ��Ă��܂��B���̌����t�͍����3��ڂł��B����܂Ŏg����̂ł��傤�B�ȑO��1��g���Ǝ̂ĂĂ��܂����D�D�D �����t��30�����Ŏg���悤�ł����A���̂܂܂ł��\�������ł��܂����B

�������ł�����PCB�p�^�[�����`�F�b�N���A���W�X�g���Ɍ�����s���z�[��������}�W�b�N�ł��̕�����h�����C�����܂��B

�@

�����t�͐��ɗn�����Ďg��DP-50(����50g�@1���b�g����)�A�G�b�`���O�t��H-1000A(1���b�g������j�ł��B �����t�͐��ɗn�����Ďg��DP-50(����50g�@1���b�g����)�A�G�b�`���O�t��H-1000A(1���b�g������j�ł��B

���삷�閇����5�`6�����x�܂łȂ�A�����t200cc����DP-10�ƃG�b�`���O�tH-200A(200cc)�Ŏg���܂킵�o����Ǝv���܂��B

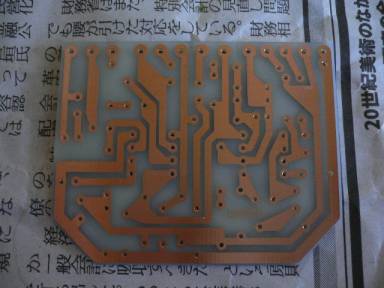

���������G�b�`���O���܂��B���łɓ����n���n�߉t�������ۂ��Ȃ��Ă��܂��B

�������Ղ��悤���e����䂷���ĉt���z�����܂��B�{���͉t��40�����炢�ɉ��߂�ƈ�Ԍ����������炵���̂ł����A�ʓ|�Ȃ̂ł��̂܂܂���Ă܂��B���Ȃ݂ɉt����25���B����ł�30�����ŏo���܂����B

�@

�e�t�̗p�̗e���͎g��������̑傫���ɍ��킹�đI��ł��������B100�ς̃^�b�p�[�Ƃ��ŏ\���ł��B���ꂮ����������̗e��͎g��Ȃ��悤�ɁB�e����n���Ă��܂��܂��B

�p�t�����́A�T���n���g�̐��i�ł����������܂Ɨe�킪�t�����Ă��܂��B

�G�b�`���O�����B��

�G�b�`���O�t�̐ߖ�̂��ߎ�������W�X�g�y���A�ׂ��ȏC���̓}�b�L�[�̍��œh���Ă���̂ł����A�����̂Ƃ���G�b�`���O�t�ɕ����ėn���Ă��܂��B�ׂ��ȏC���͑��v�ł����A��͂��}�b�L�[�̐����ǂ��̂ł��傤�ˁB

�@

�@

�����܂ł�����ƊȒP�ɏo�����̂ł����A���̂������\�炢������҂��Ă��܂��B

���܂�����̐؏o���B

�����������������ɐ؏o���ă��X���Ŏd�グ�Ă��܂��B

�����d�����́A�����Ԃ�O�ɖ͌^�ŋ�����؏o���̂Ɉ����Ďg������̂͂Ȃ����Ǝv���Ĕ������v�����f���̓d�����ł��B���̎��͂��܂�g���Ȃ������̂ł����A���͑劈��B�t�F�m�[�����P�J�b�^�[�Ő��̂ł����A�K���X�R���|�W�b�g�͓��͂��g��Ȃ��Ɩ����ł��B�ł��K���X�R���|�W�b�g���Ƃ����ɋ������ւ����Ă��܂��܂��B

���ʂ������Ƃ������ŏ[���ł��B�܂����X�������ʂ̂��g���Ă��܂��B

�@

�J�b�g���d�グ�����������ł��B���ꂪ��Ԕ��܂��B��

��{�I�ɕ��i�̎��t������0.8�o�A�z�����t������1�o�ł����Ă��܂��B�ق���1.2�o������Ƒ����z���ɂ��Ή��ł���Ǝv���܂��B

������͌^�p�ɊȒP�Ȑ��Ղ�����Ă݂����Ĕ������}���`���J�ł��B�������͂������͌^�����C�͂������Ȃ�A��̌������ɂ����g���Ă��܂���B����Ń����h�̂ǐ^���Ɍ�������̓���ł���B��ł����������^���ɂ����̂ł����D�D�D�B���ʂ��n���f�B�^�C�v�̃h�����ŏ[���ł��B

���Ղ̓��t�I�N�ōw�����܂����B���Ղ̑��A�d�����C�{�[���ՁC�T���_�[��6��ނ̃��J�ɂȂ�܂��B���ꂼ�ꓯ���ɂ͎g���܂��D�D�D�B

�h�����̐n�����t�I�N�ł��B�V�i����1�{1,000�~�ȏシ��̂ł����A���Â��Č����i�ł�������ނ̃T�C�Y���Z�b�g��500�~�قǂŔ����܂��B

�s�v�ȃT�C�Y���������肵�܂�������ł������ł��B���d�h�����Ō�������Ƃ���܂��B

���������I����������W�X�g���𗎂Ƃ�����ł��B�V���i�[�ɂǂԒЂ��ɂ��ĕM�ŎC���Ă��܂��B�A���R�[���ł����Ƃ���悤�ł��B

�܂��A�X�R�b�`�u���C�g���̌����p�X�|���W(�䏊�p�X�|���W�̕Жʂɂ��Ă���d������)�ŎC���Ă����Ƃ��܂��B

���������t���b�N�X�ŕی����܂��B

�t���b�N�X��HB-20F���g���Ă��܂����AH-10F�Ƃ����̂�����A������̕��������ł��B

�@

�ʏ�͂���ŕ��i��t���Ă��������̂ł����A�������������܂��B�s�̕i�Ŏg�p���Ă����ΐF�̕ی얌�ł��B

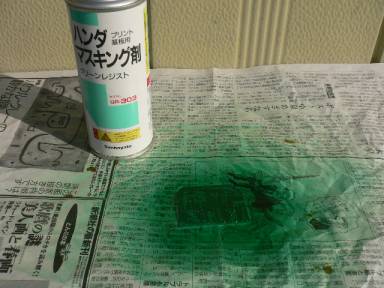

�܂������h(���i��t����)���}�X�L���O���܂��B��

�͌^�p�̃}�X�L���O���Ŋ����ƃS���ɂȂ�܂��B�܂悤���̓��ɓK�ʂ�t���y���X�^���v����悤�ɓh���Ă����܂��B

�@

�@

�@

�@

���g���̂��X�v���[���̃O���[�����W�X�g�ł��B�h���C���[�Ŋ������Ƃ����Ɏ�ɕt���Ȃ����炢�Ɋ����܂��B

�@

�@

�@

�@

�}�X�L���O���Ċ����B��

�}�X�L���O���ȒP�ɂ͂���܂��B��������͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA��̂Ђ�ŋ��߂ɂ��肮��C������C�ɔ����Ă��܂��B

�{��������BBS�ɏo���Ă��镪���O���[�����W�X�g�������̂ł����A��Ԃ͂��Ă������S������1�T���قNJ|����܂����A�}�X�L���O�̉e�����n���_�̂̂肪�����Ȃ�ꍇ������̂ł��B

�܂��ϔM��������Ə����Ă���̂ł����A�T���n���g�̐��i��������ƑϔM���x130���Ƃ���悤�ɔ��c���ĂĂ�Ɨn���܂��B�ȈՓI�Ȃ��݂̂����ł��̂ŁA����������͂�����Q�l�ɂ������ł���Ă݂Ă��������B

2006.01.03

|