| 1.製作にあたって |

|

昔懐かしい思い出を取り戻そうと思い、製作決意。

初めて買ったエフェクターがこいつだった。

誰かに随分昔、売ってしまったんだな〜

随分昔って25年以上前だと思う。

なんつったて16歳の時買ったんだから引き算すると28年前じゃ〜

BOSSなんてブランドは無かったかな?

まだローランドって書いてあったもんな〜

でっかいCE-1も持ってたな・・懐古主義。

夜中にこのファズ使って小さい音でギター弾いてたんだもんな〜

ノイズが大きい

しかも両親が電気毛布使ってたから、そのノイズ拾ってジジジジジジ〜〜〜

って凄いノイジに悩まされた・・

ふふふさんと言う人が回路図を載せていたので作るか!!と意気込んでまつ〜

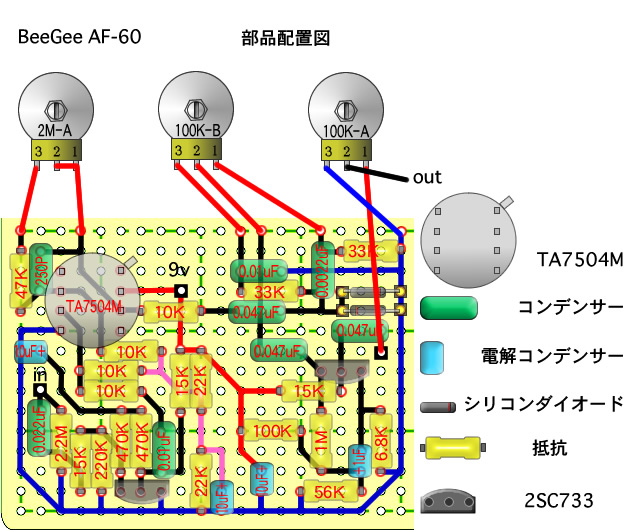

オリジナルはトーンとレベルしかないけど2Mの抵抗を可変抵抗にする予定でゲインもデザインした。

これは最初のデザイン。

|

| 2.ブレッドボードで仮組 |

|

オペアンプはシングルオペのCANタイプのLM741を使ってトランジスタは2SC1000はもう売ってないので、2SC733を使ってブレッドボードで組みました。hfeはほぼ一緒なんですが・・

昔の音の記憶しか残ってなかったのですが、こんな上品な音だったかな?と思いまして。

やっぱり部品が違うと音の違いますね。

もっと下品な記憶なんですが、オリジナル入手して研究するまでは行かないかと?

|

| 3.と悩んでいたら・・・・・ |

|

なんとふふふさんが私の画像掲示板に登場してしまいました。

ふふふさんの助言

個人的な印象ですが、上品になってしまう原因としては・・・

1)金属被膜抵抗を使っている

一般的にファズには安物の炭素被膜抵抗を使った方がbetter

2)コンデンサ

オリジナルに合わせて濃緑色のマイラコンデンサ(スズ箔)を使うと音色がダークになる。コイツを使うことで昔のエフェクタのテイストが出ることも多い。

タッキーさんで「マイラコンデンサ」の名前で売っているのがそれっぽい。

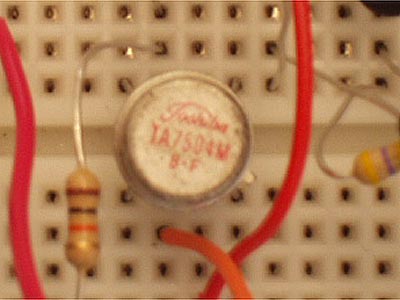

3)オペアンプ

昔のオペアンプは音響用に使うには性能がイマイチなものが多く、そのため副作用的に各製品のカラーが出てしまっている場合が少なくありません。できればオリジナル通りTA7504Mを使っていただきたいところです。リンク先のサイトにはいくつかあるっぽいので問い合わせしてみてもよいかも。

あとサトー電子にも残っているって書いてありました(2005/6/4現在)

なかったら同じ東芝のTA7506Mをおススメしておきます。こいつは外付けの位相補償コンデンサが必要で、その値に依って高音の出方がかなり変わる(ちなみにつけないと発振しちゃう)ので多少めんどくさいですが、うまくすればイメージ通りの音に近づくと思います。

で、2Mのポットですが、Aカーブじゃないとうまくないです。1MのAカーブでも歪みモノとしてはgoodなんですが、オリジナルとは変わってしまうので・・・。

あと、ゲインはオペアンプ周りで可変したいです。

いや、ぜひ完成させてほしいです〜。わたしは一応再現できました。

まだHPにはアップできてないですが。

と物凄いありがたい御指導!神様が地上に下りて来たと思いました。

それでなんとかネットで検索しまくり通販で購入したTA7504Mの画像

|

|

ここでもう一つの悩み勃発

ノ−マルとエフェクトの音量差があまり激しくないってこと。

それは・・・・・・ |

|

オンとオフの音の音量差に疑問

聴覚上レベルをフルにしても1.2倍程度にしか感じない

昔はもっと差が大きかった気がしてますが、

トリックにはまってしまってるのでしょうか?

私個人の電気的な理論は乏しいので、独自の勝手な無茶な理論では、このエフェクターの出力はギターピックアップのレベルに関係なく最大値が決まってるっと思ってます。

シングルコイルの出力が少ないピックアップだとオンとオフの差は大きく感じ、ハムなどの出力が大きいピックアップだと差は少なく感じるってことと理解してしまってます。

過入力しても、音は大きくならないってことっすか〜・・?

結局、歪み物なのでクリップして、波形を切り取りしてるので音量は削り取られますわ。

実際音を聴くと

一段目のトランジスタからの音を聴くと物凄い増幅て音が凄く大きい

その次ぎのオペアンプからの音を聴くとそれより音が小さくなる

ダイオードを繋ぐともっと音が小さくなる

出力に近いトランジスタからの音を聴くとあまり変化はなかった。

っと言うより、少し小さくなってる感じでした。

その後の47Kの抵抗の後の音を聴くともっと小さくなってる。

最後の方はアンプ保護回路なのだろうか?

ふふふさんの解説と計算を見ると、出力に近いトラジスタの増幅は-2.5倍だそうで納得。

それで助言をいただいて、47Kの抵抗を廃止し50K-Aのレベルポットを100Kに変更すると音的にはあまり変化はなく出力が大きくなるのではとふふふさんの神の声。至極納得。

後日記

レベルのポットは100K-Bにします

なぜ?

それは錯覚を招くトリックです。

この手のファズはノーマル音より大きく設定します。

これはBカーブの方がAカーブより見た目で残りの目盛が小さいってこと。

まだ余裕があるっぜって思ってしまう。

実際Bカーブは5分の目盛でもAカーブは9分位行ってる。

見た目の錯覚です。

最大にすると同じなんです。ハイ・・05/6/10記 |

| 4.デザイン変更 |

|

クリ−ム色のノブが余ってるのでそれを使うつもり・・・

でも違和感がある。 |

| 5.穴開け |

|

この画像がウケてるので載せました。

これで穴開け作業は効率化してますが、調子にのって後で悲惨な結果が待ってるとは・・・ |

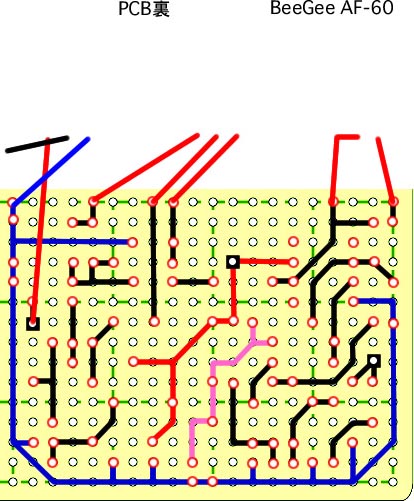

| 6.組み込み前のテスト |

|

|

一発で鳴った

俺って天才だ〜〜〜

今回抵抗はカーボンコンポジション抵抗1/4Wと言うものを使いました。普通のカーボン被膜よりもマイルドな感じになりますと書いてありました。

後で松美庵さんからもっと高音がきつかった記憶が〜と指摘される原因はこれでしょう〜しかし鋭いです・・痛かった。お金も・・・1本40円

ヨリの写真って難しいですね。

オートフォーカスが災いしてボケます。接写なんでぶれるし・・・ぶれる・・・あとで強烈なぶれが・・・ |

| 7.完成 |

|

ノブはやっぱり黒が良いです。

休日の早朝完成しました。強烈なぶれとはフットスイッチの場所です。センターからずれまくり。

デザインがこれに輪をかけて強調してます。

これ完成してから五頭登山へ出かけました。

それでヘロヘロになって帰って来て録音した音源

サンプル音源

もともとヘロヘロな状態で録音しなくてもこんな感じなんです・・が・・言い訳するなっちゅんだよな〜

あくまで音色を聴く程度にして下さいまし・・・・

これではあまりにも情けないので

Beegeeのバリーエーション音源

色々つまみをいじったりギターのボリュームをいじってます

なおこのギターはハイパスコンデンサー(0.001uF)を内蔵してます。

|

| 松美庵からのコメント

ゴリさん投稿作品第3弾は、懐かしのFUZZ。

オリジナルの音を大切に残しながらも、Gainを可変出来るように改造するところは、大変苦労なされたと思われます。一時期は製作を断念していたこともありましたが、ふふふさんの助言で何とかなったようで、難関の多い一台だったと思います。

あと、基盤がキツキツですね。かなり細かいハンダ付けをしてますねぇ。

カーボンコンポジット抵抗が音をマイルドにした原因とされていますが、ボクは20数年前に聞いた音と、抵抗の差で変わった音の違いなんて聞き分けられませんよ(^_^;)。松美庵が昔聞いたAF-60はトレブリーで乾いた音の印象がありました。たぶんそれはストラトだったからでしょう(^_^;)。

ゴリさん、投稿ありがとうございました。また次の作品も期待してます。

|